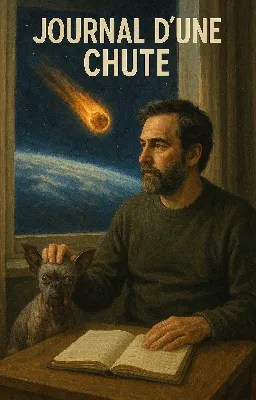

Jour 1 — L’annonce

Je suppose qu’il faut bien commencer quelque part, alors voilà : le monde va crever.

Huit jours, c’est le chiffre officiel. Ça a défilé sur l’écran avec cette foutue neutralité de journaliste, celle-là même qu’on nous apprenait à l’école de la rigueur. Huit jours. Ni neuf, ni sept. Huit. Comme si l’apocalypse avait décidé de se plier à l’arithmétique. J’ai entendu l’annonce à travers le mur, parce que je laisse toujours la télé du voisin me faire la lecture du monde. Je ne la regarde plus, je préfère les échos, ça atténue la connerie. Ils ont dit que ce serait propre, net, un événement « d’origine indéterminée » : expression géniale pour signifier qu’ils n’en savent pas plus que nous, je suppose qu’ils n’ont pas osé dire ce qu’on pense tous : personne ne s’en relèvera.

La fin du monde. Voilà.

Et moi, je n’ai même pas haussé un sourcil.

J’ai ouvert le volet, la rue s’étirait, aussi bête qu’hier. Un type promenait son chien, une gamine poussait un ballon, deux amoureux, à l’angle, se tenaient la main sans se regarder. J’aurais dû ressentir quelque chose, un frisson, une peur sourde, une de ces sueurs froides dont on se repaît dans les films, mais je n’étais habité de rien, seulement de ce constat étrange : le monde ne valait pas mieux vivant qu’à l’article de la mort.

Je me suis fait un café, pas un de ces cafés lyophilisés que les types s’empressent d’avaler comme s’ils devaient sauver leur âme à coups de caféine. Un vrai, avec la machine italienne, le genre de chose que j’ai toujours faite par pure obstination.

Je l’ai bu, regardé le mur, et j’ai ouvert ce carnet. Je ne sais même pas pourquoi je l’ai fait, puisque personne ne le lira de toute façon. Peut-être pour dire ce que j’ai sur le cœur, cette chose sèche et minérale qui bat, là, quelque part, sous mes côtes, depuis quarante-sept ans, peut-être pour me prouver que je suis encore capable d’écrire sans public, sans effet, juste ça : des mots pour rien, comme le monde.

Je croyais avoir perdu l’habitude d’écrire pour moi, c’est peut-être vrai car les dernières fois, c’était sur commande : les chroniques, les billets d’humeur, ces torchons qu’on me réclamait à la pelle pour remplir des colonnes que personne ne lisait. Je les ai toujours écrits comme on balance une claque, à la hâte, sans ménagement, des mots pour cogner, pour prouver que j’étais vivant, à défaut d’être autre chose. Mais ce carnet, je ne sais pas encore si c’est un journal ou un crachat, je suppose que je le saurai vite parce qu’il paraît qu’il me reste huit jours pour comprendre à quoi je sers.

Je suis sorti tout à l’heure, histoire de voir si les gens s’étaient mis à courir en rond : la rue tenait bon, un peu plus silencieuse, peut-être. À un coin, j’ai vu un type fumer en regardant son téléphone. Le silence n’était peuplé ni de cri, ni d’effondrement. Et devant moi, il y avait simplement ce doigt qui scrollait, fébrile, comme si la fin du monde allait se planquer derrière la prochaine notification.

Plus loin, une mère râlait contre son fils, qui traînait les pieds, un môme, pas plus haut que trois pommes, avec ce genre de visage qui n’a pas encore appris à mentir. Il a levé les yeux, juste une seconde, a regardé sa mère, puis le ciel, et il a serré sa main. Un geste minuscule, presque absent.

Il n’a pas pleuré, il n’a pas crié, il a juste tenu sa main.

Je suis resté figé comme un con.

Je ne sais pas pourquoi j’ai noté ça, ça ne veut rien dire, ça ne veut surtout pas dire ce que tu pourrais croire, toi qui lirais ça un jour, enfin, s’il reste quelqu’un pour le lire. Je ne vais pas me transformer en poète attendri, faut pas déconner, mais ce geste…

Ce geste, j’y pense encore. Je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être rien, comme moi, comme ce foutu monde, mais demain, je verrai bien si ça me travaille encore.

Jour 2 — Les autres

Je me suis levé avec une gueule de bois sans alcool, tu sais, ce genre de lourdeur molle qui te plaque au lit sans raison, comme si la nuit t’avait lessivé à coups d’éponge sale. Pas de rêve, ni d’insomnie non plus, seulement ce blanc. J’ai traîné, regardé le plafond, j’ai écouté.

Les voisins faisaient leurs adieux au monde, chacun à sa manière. La vieille du 2e appelait je ne sais qui, probablement ses enfants, ceux qu’elle ne voit jamais, parce que ça coûte moins cher de donner des nouvelles quand la fin approche.

Au-dessus, le couple modèle se disputait à pleins poumons, ce qui m’a fait sourire : même l’apocalypse ne réussissait pas à sauver les histoires d’amour. La femme hurlait qu’elle ne voulait pas mourir ici, lui disait qu’il n’irait nulle part. J’ai trouvé ça presque rassurant, que les gens restent fidèles à eux-mêmes, jusqu’au bout.

Moi ? Moi, j’écoutais. Je me disais que je pourrais sortir, voir ces pauvres types se débattre avec leur peur, aller faire le tour du quartier pour me repaître de la panique. J’aurais même pu écrire un papier dessus : « La chronique ordinaire de la fin du monde », j’en voyais déjà le titre, et puis non, je suis resté là.

J’ai roulé une cigarette que je n’ai pas fumée, j’ai regardé mon téléphone qui clignotait, annonçant quarante-deux messages d’amis, de collègues, de vieilles connaissances, de fantômes du passé, de gens qui, d’ordinaire, m’évitent soigneusement. Certains que j’avais oubliés, et tous avec des mots convenus : J’espère que tu vas bien, On se connaît depuis longtemps, Je voulais juste te dire…

De l’urgence empaquetée dans des phrases en solde.

J’aurais pu répondre, j’aurais pu écrire quelque chose de sec, d’aride, de définitif, un de ces traits d’esprit dont j’ai le secret, mais je n’ai pas bougé, pas aujourd’hui.

Je crois que je m’attendais à l’orgie, à la grande foire de la panique, aux gens courant dans les rues avec des panneaux La fin est proche. J’aurais aimé, oui, j’aurais pu me marrer un peu, mais non, le monde, fidèle à sa médiocrité, choisissait l’attentisme poli. On se disait au revoir sans se regarder, on s’envoyait des messages qu’on n’aurait jamais écrits la veille. Les voisins empaquetaient des valises qu’ils n’auraient pas le temps de défaire. Ridicule !

Le vieux du dessus a commencé à faire du bruit, lent, méthodique, le genre de bruits qu’on fait quand on range une vie. Je l’entendais traîner des cartons, poser des choses avec précaution, à croire qu’il préparait son déménagement pour l’éternité. J’ai pensé à lui dire un mot mais je ne lui ai jamais parlé, pas une seule fois. On s’est croisés des dizaines de fois, à l’entrée, dans l’escalier, sur le palier sans jamais s’adresser une parole, entendre le son de nos voix. On s’adressait un hochement de tête, parfois, dans un réflexe de politesse, sans plus.

J’aurais pu, aujourd’hui, frapper à sa porte, lui balancer une vanne sur la fin du monde, lui demander si je pouvais lui piquer un bouquin, ou une bouteille, ou même juste un instant. Mais non, je suis resté là, la main sur la poignée, à fixer le vide du couloir, et je me suis dit que je n’avais jamais su quoi faire des autres. Je me moquais d’eux, je les écorchais, je les regardais se débattre, mais les approcher ? Non. Alors je suis resté derrière la porte, fidèle à moi-même.

Je me suis rassis, j’ai ouvert le carnet mais je n’ai pas écrit tout de suite. J’ai juste noté : « Le monde commence à se vider. Et moi, je continue d’attendre qu’il me manque. »

Jour 3 — Le vide

Je suis sorti ce matin, mais pas pour chercher quelque chose, ni pour fuir. Je voulais vérifier mon hypothèse, voir si le monde avait commencé à se lézarder. J’avais imaginé les rues désertes, les rideaux baissés, les gens murés chez eux à pleurer sur leur sort. Une ville vidée de sa substance, à mon image, mais non, toujours pas. Le café du coin était ouvert et trois types, accoudés au comptoir, buvaient en silence sans un mot. Le patron essuyait ses verres avec un geste lent, usé, presque cérémoniel. J’ai croisé son regard, il m’a salué d’un hochement de tête auquel je n’ai pas répondu. Je n’ai jamais su quoi faire des salutations gratuites, elles me paraissent toujours de trop.

J’ai marché un peu, assez loin pour me convaincre que rien n’avait changé, ou plutôt, que tout changeait sans que ça se voie. Les gens avaient la même gueule, un peu plus blême, peut-être, mais ils continuaient d’acheter leur pain, de promener leur chien, de râler sur les livraisons en retard. Même les pigeons semblaient ignorer que la fin s’approchait.

Et puis il y a eu ce gosse : un gamin, à peine seize ans, planté sur un trottoir avec une guitare. Il grattait trois accords, mal, en chantant faux une chanson de rien, un truc vaguement connu. Il avait posé une boîte devant lui, pas pour l’argent, juste comme ça, pour dire : Je suis là.

Je me suis arrêté, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour le mépriser, pour le tailler en pièce, intérieurement. J’avais même la phrase toute prête : « T’as pas mieux à foutre avant de mourir ? »

Mais je l’ai regardé, il a levé les yeux et il m’a souri. Ce n’était pas un de ces sourires qu’on se colle par réflexe mais un vrai sourire, ouvert et libre, et moi, j’ai rien dit. Je suis resté là, planté comme un imbécile, à fixer ce gamin qui souriait. Je m’attendais à un ricanement, à un air bravache, à cette arrogance un peu sale qu’ils traînent tous à cet âge, mais non, il m’a juste dit, tranquillement : « Vous voulez une chanson ? » Il n’avait pas un air provocateur, ou de défi, c’était un simple élan, lancé sans calcul. J’ai ouvert la bouche mais rien n’est sorti.

Je crois que j’avais prévu un truc mordant, un commentaire sec, cynique, bien taillé, comme je sais les faire, mais je me suis contenté de hausser les épaules. Il a hoché la tête, comme si ça lui allait et il a repris sa chanson, plus bas, pour lui, pour personne. Je suis parti sans un mot, sans aucune pique, ni de vanne ou de ricanement. Je suis parti.

Je me suis demandé ce qui clochait : est-ce que je devenais mou ? Est-ce que la perspective de la fin me ramollissait le sarcasme ? Ou bien… Non.

Je me suis répété que ce n’était rien, juste un gosse un peu con au sourire un peu trop franc dans un moment creux. Mais ce soir, je me surprends à y penser encore, pas à la chanson, pas au gamin, mais au fait que je n’ai pas su quoi répondre. Je me suis noté ça, au bas de la page :

« Et je n’ai pas su quoi répliquer. »

Et ça me travaille plus que je ne voudrais l’admettre.

Jour 4 — Le chien

Il est arrivé sans bruit dans le matin gris et sa lumière sourde. Je buvais mon café sur le perron — ne me demande pas pourquoi, je n’ai jamais pris le café dehors — quand je l’ai vu.

Un chien sale, maigre, bringuebalant, un vieux machin usé par la route ou la vie, ou peut-être les deux. Il s’est planté là, à trois mètres de moi, et il m’a regardé, de ce regard vide, droit, sans demande, comme s’il me disait : « Moi, je suis là. Et toi ? »

Je l’ai regardé, je lui ai lancé un « Dégage » aussi sec qu’un coup de pied mais il n’a pas bougé, alors j’ai ricané. Je lui ai balancé un autre « Allez, file, abruti », parce que l’insulte, ça rassure, ça remet le monde à sa place. Il a cligné des yeux, lentement, comme un vieux sage à qui on ne la fait pas. Je me suis levé et je me suis approché, un peu. Il a grogné, à peine, le genre de grondement qu’on garde pour la forme, pour sauver la face.

J’ai reculé, je lui ai laissé la gamelle d’eau de pluie qui traînait là et je suis rentré en claquant la porte. Et c’est moi qui me suis senti con.

Je pensais qu’il serait parti, je me disais qu’un chien, ça n’a pas de mémoire, ça se lasse vite, ça suit l’odeur ou le hasard, mais non. Il était là, encore, quand je suis ressorti en fin d’après-midi, assis, la gueule entre les pattes, l’œil à demi clos. Je l’ai regardé et je lui ai dit, sans trop réfléchir : « Alors, le clébard, tu pionces ? »

Il a levé une oreille, sans plus. J’ai souri pour de vrai : pas un rictus, pas un sourire en coin, un de ces sourires qui viennent sans prévenir, sans se mériter. Ça m’a foutu un coup. Je lui ai balancé un « T’es vraiment trop con pour partir ou c’est juste que t’as rien d’autre à foutre ? »

Il a remué la queue lentement et je me suis accroupi, j’ai tendu la main, qu’il n’a pas mordue. Je l’ai traité d’idiot, de sac à puces, de débris, je lui ai parlé comme on parle à un vieux pote qu’on n’a jamais su aimer autrement qu’à coups de vannes.

Il est resté et moi, je suis resté là aussi, comme un con.

Jour 5 — Le voisin

Je ne sais pas ce qui m’a pris : peut-être la lumière, ce matin-là, un peu plus douce, ou bien ce chien qui traînait encore dans mes pattes. Toujours est-il que j’ai fini par sortir et que cette fois-ci, ce n’était pas pour faire semblant, ni pour fuir, juste pour sortir. Dans l’escalier, j’ai croisé le voisin du palier, celui dont on oublie toujours le prénom.

Il avait l’air fragile, comme un vieil arbre sous la tempête, prêt à plier mais pas encore cassé. Je ne l’avais jamais vu pleurer, je ne savais même pas qu’il savait pleurer, et pourtant, il pleurait silencieusement, comme une pluie fine sur une vitre. J’ai fait un pas pour passer, mais il m’a arrêté d’une voix rauque :

— Vous voulez un café ?

Je n’ai pas tout de suite répondu. C’était une invitation sans prétention, sans grandeur, sans rien d’autre qu’un souffle humain dans ce monde en train de crever. J’ai dit oui. On est montés dans son appartement, où l’odeur du thé se mêlait aux souvenirs enfouis. Il a mis de la musique, du piano, un morceau lent, sans fioritures. On a bu, on a écouté. Pas besoin de mots, pas besoin de phrases creuses, seulement de cette présence qui s’installe, fragile, mais réelle. Je suis reparti changé, sans comprendre comment.

Dans mon appartement, le chien avait sali le canapé blanc qui m’avait coûté si cher. IL avait mangé mes vinyls. Et il était au milieu, fier de lui. Alors j’ai pris les miettes de mes possessions et j’ai tout jeté par la fenêtre. De toute façon, ce canapé n’était pas confortable. C’était que de la frime.

Mon ex femme n’en avait pas voulu, en partant. Et pourtant elle avait même pris le casse noix. Elle m’avait dit que j’étais trop superficiel, était partie avec ses fourrures et ses diamants. Et moi, je ne suis pas superficiel ! Bah quoi, regardez, c’est vrai, maintenant j’ai un chien.

Jour 6 – le souvenir

Ce matin, en fouillant dans un vieux carton, je suis tombé sur un carnet poussiéreux, le genre de truc qu’on oublie, qu’on planque dans un tiroir, qu’on laisse mourir à petit feu. C’était mon premier carnet de notes, celui que j’avais griffonné quand j’étais encore ce gamin naïf, convaincu qu’écrire pouvait changer le monde.

J’ai relu quelques pages, les mots me sont revenus, étranges, naïfs, presque ridicules, mais une phrase a capté mon attention : « Le monde ne me doit rien. Mais je peux lui offrir des mots. »

Je me suis arrêté là, comme si ce bout de papier portait un poids que je n’avais plus la force de porter. J’ai noté dans mon journal : « J’avais oublié. »

Ce simple aveu m’a tiré un frisson : peut-être qu’il reste encore une part de moi, quelque part, qui veut croire. Je suis resté là, assis par terre, le carnet ouvert sur les genoux, à relire ces pages jaunies. Je reconnaissais cette écriture maladroite, les phrases balbutiantes d’un jeune homme plein de rêves, qui croyait dur comme fer qu’il pouvait changer le monde, qu’avec ses mots, ses articles, il tracerait une voie, laisserait une empreinte. Il avait cette arrogance douce, cette foi puérile dans la force des idées. Je l’ai regardé, ce gamin-là, et j’ai eu envie de lui hurler : « Tu te trompes, tu ne changeras rien ! Tu ne feras que creuser ta solitude. »

Et pourtant… Peut-être que c’est ça, le drame, que malgré tout, malgré le cynisme, malgré le vide qui m’habite aujourd’hui, ce gamin-là était plus vivant que je ne le serai jamais plus. Il pleurait ses rêves, ses illusions, et moi je pleure ma chute.

À quoi bon avoir cru ? À quoi bon avoir cru que l’écriture pouvait bouleverser l’ordre des choses, que la plume pouvait être une arme ? La fin du monde approche, et tout ce que j’ai construit s’effondre : pas seulement le monde, mais moi, pas seulement l’humanité, mais mes propres chimères. Je me demande si cette disparition était méritée, si l’humanité avait vraiment le choix.

Je me demande pourquoi personne ne peut rien faire, pourquoi je ne peux rien faire. Je suis là, spectateur impuissant, entre un passé que je renie et un avenir qui s’éteint. Je n’ai plus de lien, rien n’a plus aucun sens. Et c’est peut-être ça, le pire , le vide qui me dévore de l’intérieur. J’ai noté ça, sur une page blanche : « Je suis devenu l’homme que je méprisais. Un vide sans écho. »

Je ne sais pas si j’ai encore la force d’écrire demain, même s’il faut que je le fasse. Parce que c’est tout ce qu’il me reste.

Jour 7 - Insomnie

La nuit m’a arraché au sommeil sans prévenir. Il ne s’agissait pas un rêve, ni d’un cauchemar. Seulement ce vide sourd, ce poids étouffant qui s’installe quand le monde dort et que le silence devient une clameur. Je me suis levé, nu, les muscles raides, le cœur battant comme une bête blessée. Le chien m’a suivi sans un bruit, fidèle à sa présence silencieuse.

J’ai ouvert la porte : l’air froid m’a saisi la peau, glacé mais vivant, et je suis sorti. Les rues étaient vides, mais pas mortes. Un groupe au loin, sur une place, chantait doucement, peut être un chant de victoire, ou de lamentation, ou un chant simple, presque murmuré. Je n’entendais pas tout, mais les harmonies étaient belles. Je me suis assis à distance, à l’ombre d’un arbre fatigué et j’ai écouté, sans un mot, le souffle des voix mêlées au vent.

Je sentais mon cœur battre, j’ai ressenti sa présence, le fait d’être vivant. Le chien s’est couché contre ma jambe et il a respiré lentement. J’ai senti sa caleur et son cœur battre, également, sa présence, le fait qu’il soit vivant. Je me suis laissé aller à ce silence habité, à ce moment suspendu entre la fin et ce qui ne reviendra jamais. J’ai écrit dans ma tête : « J’étais vivant, là. Et c’était presque supportable. » Je sais que demain sera peut-être pire, que la chute, elle, ne fera pas de pause, mais cette nuit, sous ce ciel immense, j’ai touché quelque chose d’essentiel, quelque chose qui ne meurt pas, même quand le monde s’effondre.

Jour 8 — Le silence

Je me suis levé avec la lumière douce d’un matin qui ne promet rien, sans grands gestes, ni de cris. Il y avait autour de moi ce silence épais qui enveloppe la ville, comme une dernière caresse avant le néant. Je me suis habillé lentement, comme pour ne pas brusquer le temps et j’ai préparé du thé, sans hâte, en regardant la vapeur s’élever, fine, fugace, irréelle. J’ai pris mon carnet, et j’ai écrit ces mots, sans fioritures, sans masque : « Je suis là. »

Pas de message héroïque, ni de testament, seulement cette présence, ce souffle fragile, ce dernier souffle peut-être. Le goût amer du départ mêlé à la douceur d’un instant vécu pleinement, dans toute sa simplicité. Le monde se meurt, et moi aussi, d’une certaine façon, mais dans cette fin, il y a cette vérité nue : J’ai existé.

J’ai aimé, même mal, j’ai haï, même trop, j’ai attendu, longtemps, et, finalement, j’ai été vivant.

Je ne sais pas ce qui viendra après, ni même si ce carnet sera lu un jour, mais ces mots, ici, dans ce silence, suffisent. Je ferme les yeux, j’écoute la lumière et je souris, doucement. « Je suis là. »

Et je vais sortir mourir avec mes semblables.

Language : English

Language : English